根据一个迷人的梦想,塑造出一个完美样本,再根据这个完美样本,衍生出无数个分身——TST根据家庭中生代女性“既照顾家庭,又照顾自我”的梦想,以“庭姐”为样本,争取到了大量女性代理。在总部大楼被以传销之名查封前,TST已经有上千万代理,90%以上为女性,“85后”居多,在三、四线城市或者农村生活,少有自己的本职工作,大多数都有孩子,被叫作“宝妈代理”。她们聚集在TST代理网络的中下层,用自己的时间和金钱,喂养着“一名成功现代女性”的梦想,也构筑了“中国第一微商品牌”。

离开

黄思琪决定离开TST,是在2021年初。

TST是上海达威尔贸易有限公司的运营主体,全称为TIN’SECRET,翻译成中文叫“庭秘密”。“庭”代表这个公司的创始人之一——前影视女明星张庭,“秘密”的含义则丰富得多,理解因人而异。可能是如张庭般52岁仍然年轻的容貌,或者是她从一位演员转型,在近10年里发展出一家年营收几十亿元公司的经商才能,又或者是她出身贫寒,但却能改变命运的精神气质……TIN’SECRET的寓意,暗指所有这些秘密的答案,都藏在TIN’SECRET的产品中。

张庭夫妇推广TST新研发的产品

这个品牌以化妆品、护肤品为主打品类,2013年6月由张庭与丈夫林瑞阳一起创立。后者也曾是演员,以出演琼瑶剧中潇洒倜傥的男主角成名。与妻子创立TST前,他还做过房地产,炒过股票,但TST才是他最成功的商业项目。这是一家微商公司,几乎所有商品都在TST的APP上售卖,但线下有无数产品代理——一种类似品牌经销商的角色,帮助TST在网上售卖旗下所有商品。

不过,和一般行业的经销商不同,TST的代理既是品牌的推广者,也是这个品牌的主力购买者。代理在TST营销网络中拥有的权力大小和利益多少,都跟自己的等级有关。而等级高低,又与自己购买产品和发展下线的数量以及下线们的业绩有关。黄思琪告诉本刊记者,TST将代理分为蓝卡和红卡,购买任意商品可以成为蓝卡代理,享受商品折扣;购满2500元商品则成为金卡代理,能发展下线,建立自己的团队,将下线们的业绩作为团队业绩纳入自己名下,从而获得公司的返利。

2020年,TST的代理总数达到1246万。这是让张庭夫妇引以为傲的一个数据,他们多次在公开场合提及,TST是“中国第一微商品牌”,而这些代理们就是“家人”。

黄思琪曾是“家人”中的一员,2016年成为TST的代理,5年内发展出上万名下线代理。她曾在这个过程中体会到一些成就感——就像品牌名字“庭秘密”所暗示的那样,她似乎也在某一段时间里得到了如何成为一个完美现代女性的密码,但为了在这条道路上走得更远,她先后通过花呗、借呗、信用卡借了七八万元囤货、制造业绩,希望到达TST代理网络的更高等级,“像被洗脑了一样想往上升”——她这么回忆几年前的自己,但最后的结果却是家庭生活陷入混乱,与丈夫关系出现裂痕、和9岁儿子感情疏远。在她最忙于发展下线那段时间,经常与丈夫冷战,儿子睡前也问她:“为什么不给我讲故事了?”

当家庭生活陷入危机后,2021年初,黄思琪决定离开TST,离开她曾花费心力创建的上万名下线网络。当她做这个决定的时候,TST已经离一开始的“家人”幻想越来越远,倒是代理们家庭危机的故事越听越多:有的代理借贷二三十万元囤货,交不上孩子的学费;有的代理最终离婚……这些故事的主角都是和黄思琪年龄差不多的家庭“中生代”女性,是TST代理网络的主要参与者。根据TST统计,超过千万的代理中,90%以上为女性,“85后”居多,在三、四线城市或者农村生活,少有自己的本职工作,大多数都有孩子,被叫作“宝妈代理”。在TST代理的金字塔式结构中,“宝妈”们大量聚集在中下层,用自己的时间和金钱,喂养着“一名成功现代女性”的梦想,也构筑了曾经的“中国第一微商品牌”。

女性王国

醇白的膏状面膜,涂在脸上能感觉到奶油般的质地和香味,这是2013年年底,TST进军微商市场时,作为主打产品的活酵母面膜,宣传广告词是“冻住你的年龄”。

2013年,是微商进入公众视野的元年。起初,微商是指在微信朋友圈进行海外代购的个人行为,之后泛指用户个人借助社交生态平台进行卖货的商业形式,这是移动互联技术进步撬动的巨大个体市场。林瑞阳的自传《林瑞阳告别林瑞阳》中,也写到这一点:移动互联网时代,以微信为载体的微商,让市场更下沉,也更庞大。“只要你有智能手机,你就是消费者,你也就能成为商人。”

2020年10月23日,上海,张庭(左三)与众明星同台举行产品宣传活动(视觉中国 供图)

这句话可以作为“灵活就业”最贴切的解释——没有什么比拥有一台手机就可以进行工作更“灵活”的方式了。美国社会学家曼纽尔·卡斯特尔曾在2000年提出,在全球化、网络信息技术推动下,就业模式最重要的转变表现为灵活工作模式(非正式工作、合同工作等)的发展,他明确将这种灵活就业与女性联系在一起。

在国内,北京大学汇丰商学院的叶韦明教授曾在2020年对“微商妈妈社群”进行研究。她发现,现代社会母亲培育后代职责的重要性,被家庭和社会不断强化,传统的乡村人际网络可以实现集体式育儿,而城市女性更注重核心家庭育儿,因此近几年国内全职妈妈的比例越来越高。但和传统的全职妈妈不同,新的城市女性们认为,“女性在恪尽母职照顾子女的同时,还应通过社会工作获得经济收入”。互联网技术的发展给予了她们机会。微商的出现,让年轻的妈妈们通过网络与社会连接,获取经济利益,实现身份认同,是一条兼顾个人价值与社会属性的道路。

林瑞阳显然也意识到了这一点——承担着家庭责任,对生活不想做大的冒险,但又有自我追求的中青年女性们,是TST营销模式的最佳拍档,如果能争取到她们,就能获得庞大的下沉市场。2017年1月,TST在马来西亚举办微商大会,林瑞阳站在舞台中间,穿着黑色长风衣,用特别肯定的语气展望TST的未来。“中国有6.2亿妇女,去掉老的小的,有4亿。”他用右手比了个“四”,在每一个数字上加重声音,“每个微商代理,发展8个客户就能生存,那么光是女的,中国(可以)有5000万个微商代理,我们现在才92万个。”

黄思琪当时是92万分之一。2016年2月成为TST代理时,她30岁,石家庄人,有一个3岁的儿子,在一家小企业做后勤十多年,没有升过职,每月工资4000多元。丈夫虽然比她工资高一些,但二人每月要还近2000元的房贷,孩子幼儿园学费每年近一万,还要为以后读小学、初中攒钱,生活并不宽裕。

(图 | @TST庭秘密)

2016年正是TST的急速扩张期,一位曾在旅行团里认识的老乡直接找到黄思琪单位门口,送她一套TST的护肤品,劝她也来做代理,宣称创业零投资、零囤货、零门槛。黄思琪一开始拒绝了。她没做过任何生意和副业,对生活最大的野心就是把孩子养好,“90%的精力都在孩子身上,单位里男同事们经常出差、应酬,我却经常请假回家带孩子,有升职机会,我自己都不好意思申请”。她发现,身边的女性朋友大多跟她一样,安心于一份即便价值感偏低但稳定的工作,把孩子的生活节奏当作自己的节奏。

但那位老乡没有放弃,她经常去单位找黄思琪,说自己做代理4个月,每月返利8000多块。“最终打动我的,是她说咱们现在养孩子多贵,随便报个什么班就得六七千,别人孩子都学,咱不学行吗?”黄思琪对本刊记者回忆,“还说马上老人岁数也大了,咱们都是独生子女,总不能生个病没钱看。”她加入了TST,成为这名老乡的下线。

肖艳是一位“90后宝妈代理”。她说自己初中毕业后就不想读书,零零碎碎做过很多短工,种类太多,以至于自己都记不清。23岁从贵阳嫁去湖南,婚姻生活并不顺心。婆婆很强势,丈夫对她的支持也很少,“每年女儿春节拿到红包,红包就被收走交给婆婆”。她生下第二个女儿后,婆婆甚至提议把孩子送给自己的一个朋友,换30多万元营养费。肖艳拒绝了,但让她心凉的是,丈夫并没有坚定地站在她那边。结婚后,她在湖南开着间盈利微薄的小烟酒铺,守店时就打手机麻将,一打一个下午,偶尔还能挣点零花钱。她需要自己的钱——这或许是年轻的家庭主妇与传统全职主妇的区别。在承担家庭责任的同时,她们并没有放弃对生活的个人要求,即便只是一点化妆品、一件新衣服,或者一次短途旅行的自由时光,都需要钱才能实现。肖艳说自己跟丈夫关系平淡,不想问他要钱。也是在2016年,她从朋友圈看到有人分享TST代理的兼职,便主动询问,成为一名“宝妈代理”。

TST经销商大会现场(图|@张庭)

为了增加家庭收入,为了增加自己的经济话语权,为了获得一些个人生活的自由——在TST,很多女性出于相似的原因成为代理。TST成立七周年(2020)时,林瑞阳在台上演讲,他一手拿着话筒,一手握拳在空中上下挥动,对台下的代理们喊:“你们要带领所有弱势群体,所有家庭主妇,利用互联网,创造属于自己的未来!”

完美样本与分身

在自传中,林瑞阳称自己为“编织梦想的人”。如果按这个说法来类比,张庭就是那个梦想。

张庭1970年出生,1990年进演艺圈。她曾在节目中讲述自己的童年,父母靠路边摊维持生计,生活艰难。她有五个姊妹,但房间很小,一家七口睡一张大床。她从小就想赚钱,人生目标是给家人买一栋大房子。进入演艺圈后,因为长相姣好,被称为“酒窝美女”,星途坦荡。2006年,和已经离开演艺圈、到上海从商的林瑞阳结婚,生下一双儿女。2013年创立TST后,专心经营护肤品事业,偶尔参加综艺节目,讲述自己的奋斗人生和“幸福生活”的秘诀,当然也宣传TST产品。

在张庭的个人讲述中,自己始终是那个坚强、努力、保护亲人的角色。26岁时,她给家人买了第一栋房,之后仍然连续几个月拍戏、赚钱。林瑞阳有段时间痴迷股票,搭进了大部分积蓄,她把多年积蓄借给林瑞阳,才帮他渡过资金难关。她经常以自己的“幸福生活”为例,说明女人要注重保养,懂得撒娇,才能被丈夫宠爱,家庭和谐。但她也常告诫“宝妈代理”们,女人要奋斗,赚到足够的钱,才能得到丈夫、孩子的尊重。她录过一个个视频,讲述一位家庭“中生代女性”的价值:“三代人中一定要有一代人努力,不是父母,就是我们,要么就是我们的孩子努力。我们努力吧!不要让爸妈努力,要孝顺他们,让儿女有更好的发展,受到好的教育。我们是我们所有家人的骄傲!”

(图 | @张庭)

视频中,51岁的张庭扎着半丸子头,留着大波浪卷,穿着宽松的紫色毛衣和白色短裤,脸上仍然有标志性的酒窝,但看不到皱纹。面对镜头的神态,既有年轻女孩的俏皮,又有成熟女性的自信。对相当一部分加入TST的“宝妈代理”来说,这位前女明星,现在的商界女强人,展示出的外形和家庭生活,就是TST最具说服力的完美广告。

黄思琪说,成为代理后,自己加入几十个微信群,在每个群里分享多种TST产品时,都会指出这是“张庭使用的”同款。她的家庭也成为TST的宣传模版,一双儿女会在视频里出镜,喝TST的燕窝、益生菌、胶原蛋白饮料,并对着镜头表达“爱妈妈”。

和她站在一起的,还有一个明星群体。TST的主打产品活酵母面膜背后,有一个艺人“亲友团”,2014年,范冰冰、刘涛、陶虹、赵薇、徐峥都曾经在微博上宣传活酵母面膜,大意是“活酵母改善皮肤状态,白白嫩嫩”。在消费社会,光鲜靓丽的明星是最容易抵达普通民众的广告资源,而出身演艺圈的张庭夫妇显然离这种资源更近。通过镜头展示的姣好容貌、恳切语气以及优渥生活,常常在普通人的意识里被自然置换成真实。一位“宝妈代理”告诉本刊记者,看到很多明星也宣传TST,便对这个品牌产生了很深的信赖,“就觉得他们不会骗人的”。

陶虹参加TST线下活动(图|@张庭)

这一年,TST平台的粉丝社群效应显现。一位在上海做护肤品多年的微商老板告诉本刊记者,2015年时,一家微商的代理有几万人就算很多了,但TST的代理达到30多万。因为通常直接向厂家拿货,普通微商公司很少有仓库,TST当时在上海已经有一个很大的仓库。

黄思琪也感觉自己在随着TST成长。成为代理后,她打破了被孩子牵引的生活节奏,每天早中晚都在朋友圈发送公司统一提供的文案,隔一两天通过公司微信群学习上级对产品的讲解、推广策略。她还记得上级说:“你们都很羡慕庭姐是吧?人美、事业好、家庭也好。你也可以这样,让朋友圈的人都羡慕你。”

上线代理教了她一些“自我成长”的方法:比如永远记得“帮助别人”,包里永远带着产品,逛街、坐地铁,看到谁皮肤不好,就送个试用品、交个朋友,“帮助的人越多,成功的几率越高”。平时多带几套产品、衣服,找个精致的店铺喝下午茶,拍照;拍照时,除了注意化好妆,在有档次的地方外,更重要的是要让TST入镜。黄思琪说自己坐高铁时,都要把产品拿出来放在小桌板上拍照。

这种集体“改造”的方法,不是TST独有。一位做了五年减肥产品的微商代理告诉本刊记者,几乎所有类似品牌的代理都需要经营自己的“人设”。“你卖的不是产品,而是人设,是你能提供给别人的价值。你只有自己变美、变瘦,从内而外状态好,才是一个活招牌。”

根据一个迷人的梦想,塑造出一个完美样本,再根据这个完美样本,衍生出无数个分身——TST根据家庭中生代女性“既照顾家庭,又照顾自我”的梦想,以“庭姐”为样本,争取到了无数位女性代理。2020年,TST的代理总数达到1246万。黄思琪也为此做出了自己的贡献,她发展出了一万多名下线代理。在说服和管理这些下线的过程中,她觉得确实锻炼了社交能力,还有种做领导的成就感,自己似乎也真的变美了一点。

“大哥”

2016年下半年,成为代理还不到一年,黄思琪加上了林瑞阳的微信。这是她业绩不错的证明,或者说奖励——为此她要完成单月两万的KPI。刚加上微信,黄思琪给林瑞阳发信息致谢,林瑞阳用文字回复她“要继续努力加油”,她觉得“受宠若惊”。虽然后来知道,那个微信号是林瑞阳的助理在运营,但成为明星“家人”的感觉仍在很长一段时间里激励着她。

在TST,代理们称呼林瑞阳为“大哥”。创立TST时,他已经53岁,不再是“台湾第一小生”,身形有明显发福,但待人处世多了种亲切感。黄思琪现在还记得自己第一次见林瑞阳的场景。那是2016年末,她成为代理不到一年,上级通知她,要组织团队中业绩前20的代理去上海公司本部参观学习。这是TST的固定活动之一,每隔一段时间,业绩不错的团队有机会去总部见林瑞阳并合影——林瑞阳称之为“赋能”,通过合影给代理们带去能量,等级高的代理还有机会跟他讨论业务。

TST的代理获得授权后,可以在线下开店,开店时林瑞阳会过去,许多家族的代理们也赶过去见“大哥”林瑞阳

当时TST总部在上海火车站附近一处老办公楼。“公司在大楼的第二十几层,占地很大,进去能迷路。”黄思琪对本刊记者回忆,她走在“朝圣”队伍的后面,发现公司工作人员也大多是女性。在一间几十平方米的办公室,她见到林瑞阳,白色头发,圆脸,欧式双眼皮和大眼睛,说话声音有点低沉。他放下正在看的产品,挨个和代理们合影。为了配合女代理们,身高一米八四的他一直半蹲着身子,像一位耐心的流水线操作员,微笑着与匀速站到他身边的每位代理完成镁光灯下的规定动作。快排到时,黄思琪提前打开手机,关掉美颜(公司规定合影不准开美颜),两秒钟后合影结束,工作人员喊“下一个”。

“我根本没有跟‘大哥’说话的机会。”黄思琪回忆,但第一次合影,“大哥”亲切的微笑还是让她兴奋了很久,觉得自己选对了公司,跟对了老板。回石家庄后近一个月,她每天都干劲十足,发二三十条朋友圈推广TST产品。

和张庭夫妇合影,是TST激励员工的一种方法,但有严格的等级区分。据黄思琪了解,业绩达到百万才能和张庭合影,有十人一组,也有两人一组,合影人数的多少,通常代表着合影者业绩的高低,而且只能用公司相机。相比起来,“大哥”林瑞阳平易近人得多。黄思琪记得,2017年,TST在南京奥体中心举办新品活动,活动请来了张信哲、罗志祥、汪东城等台湾明星表演,加上台下来自全国各地的代理,奥体中心6万多座位满席。活动结束后,很多代理都想和林瑞阳合影,他也来者不拒。合影的队伍一直排到凌晨2点多,林瑞阳大部分时间都保持微笑半蹲的姿态,“连椅子都没坐”。

(图 | @TST达尔威销创平台林大哥)

大型高档活动是TST另一种吸引代理们的方式。公司将代理们分为几十个家族,新冠疫情前,TST每年都会举办至少一两次“家族聚会”,有海外邮轮行、新品发布会、明星演唱会等,每月销售额不低于一万的代理都有机会参与。活动那几天,不同家族的代理们穿上各自家族制服,举着“某某家族加油”的手幅,像是一场大型嘉年华。

一位参加过邮轮活动的代理告诉本刊记者,2017年,TST花3000万元包下皇家加勒比豪华邮轮“海洋量子号”,约8000名来自全国各地的代理从上海吴淞口码头上船,去海上游玩五天,食宿由公司负责。他记得开船第一天,林瑞阳穿着深蓝色的水手西装外套,打扮成船长模样,站在高处演讲。结束时举起右手,白发飘在风中,向代理们敬了个礼。穿着礼服式长裙或西装的代理们,则像一场盛会的嘉宾,站满邮轮各个角落,仰头看着他们的“船长”。绝大多数人都是第一次来到海上,第一次进入这样豪华的场合,与同船的明星合影,还可以尽情享受邮轮上的娱乐设施。一位“宝妈代理”说,自己来自西南山区,是第一次出国,觉得自己“特别了不起”。

黄思琪印象最深的则是2017年南京奥体中心那场新品发布会。她因为业绩不高,坐在外场,远远看着一些业绩超过百万、千万的代理,上台讲述自己的奋斗故事。基本都是女性,讲的故事也大同小异,都是自己做TST代理前非常辛苦卑微,被婆家看不起,赚钱后获得了自由和尊重,夫妻和睦,家庭幸福。虽然已经记不得具体事例,但黄思琪还记得场内感同身受的氛围,“身边很多宝妈都哭了”。

(图 | @TST庭秘密)

29岁的宋旭是那晚站在台上的一位演讲者。2015年初,他听周围许多人在讨论微商,还听说小区里有个阿姨,做微商代理卖面膜,一年能赚十多万,便上网搜索“微商”,看到靠前的一个网页推荐了TST,还有代理的联系方式,便主动联系,成为一名TST代理。

宋旭学过一点计算机,成为代理后,他跟上级了解每款产品的功效,并利用自己的计算机技能,很快找到了推广和赚钱之道,成为TST代理体系中的一位“董事长”——距离代理的最高等级“家族长”只差一级。

作为那晚南京奥体中心舞台上的分享者,宋旭对本刊记者回忆那次演讲:“台下全是人头,看不清楚具体的脸。我没吃晚饭有点饿,本来想快点讲完下去。但话筒声音一响,我说的每句话都能产生回声。第二句话说出来,第一句话的回声还没消,那种感觉很难形容,台下几万人在听你讲,一生可能也就这一回。”原定一位分享者讲10分钟,宋旭最后讲了20多分钟。除了介绍自己团队管理的经验,他也不忘激励台下的女性:“我能做成这样,你们为啥不能?”

经营代理

但对大多数TST的“宝妈代理”来说,她们确实不能。通过简单培训获得的“人设”包装技巧、推销话术、社交技能,不过是基础商业手段,人人都容易习得。但微商是互联网技术更新的产物,对互联网工具了解越娴熟,才越可能得到真正的收益。

宋旭依靠的便是这一点。他刚加入TST那一年,TST的商品都在庭秘密微信公众号售卖,还没有官网和APP。宋旭便利用自己的计算机技能,建了一个看起来很像TST官网的网页,在网页上留下自己的联系方式,再花了些钱买推广,两年多快速发展出十多万名下线。宋旭告诉本刊记者,他获得最高的一次返利将近10万元,一半作为奖金分给下级代理们,维护团队,一半再用去买网站推广,通过扩大网络影响力获得更多下线。不囤货,不亏钱,这是他的经营之道,也是成功之道。

但相当多并不具备基本专业技能的“宝妈代理”们,却发现自己除了狭窄的朋友圈外,并没有多少认识并说服陌生人的途径,只能依靠囤货才能维持业绩,于是走上一条越陷越深的“内循环”路。

张庭与林瑞阳(图 | @TST庭秘密)

2016年加入TST后,黄思琪依靠原有人脉资源和自己的勤奋,很快发展出一个小团队,每月业绩大概三万元左右,她能拿到近一万元返利。但这些返利没有真正进入她的口袋,又被她拿去囤货,保证下个月的业绩。按照公司的管理规则,业绩不够,层级就会降低,你的下级代理将被转化给上级。黄思琪不想让自己辛苦发展起来的代理群被解散,“就一直循环使用返利囤货,也没挣到什么钱”。

2017年,为了能赚到钱,她开始贷款囤货,寄希望于尽快提高代理等级,获得更高的提成比例。她的上级也鼓励她“更上层楼”,成为“创始人”——这是TST代理体系中的一个接近中层的职位,条件是发展至少100位下线代理,且连续3个月,团队业绩达到10万。3个月后,黄思琪成为“创始人”,但收入情况并没有好转。新的等级虽然提成比例更高,但要求的每月业绩也更高。跟之前一样,每月的返利仍然被用在了囤货维持业绩上,她感觉自己像在给TST做免费劳工。

肖艳也经历了这样“高开低走”的代理生涯。她说自己刚开始成为TST代理时,每天都化好妆,背包出门推销产品,每发展一个下线就很开心,觉得除了能挣点零花钱,还能向婆家、丈夫证明自己的能力。但后来为了上升等级,她开始用信用卡、借呗贷款囤货,卖不完就去二手平台低价出售,入不敷出。

“虽然公司表面上说做代理零囤货、零门槛,但实际上,TST有很多种方法让你囤货。”宋旭说,比如按业绩高低,获得与“大哥”或者“庭姐”合影的机会,比如举办各种高端的活动,以业绩作为参会门槛,“很多代理为了面子,觉得要给下级们做个榜样,都会尽力参加”。

(图 | 李旭反传防骗团队)

但并不是等级越高离财富越近。宋旭告诉本刊记者,他做代理4年多,反而感觉等级越高、赚得越少。他研究过TST奖金制度,发现几年间至少改了三四次,对每级代理的要求在提高,提成却在削减。2019年,身为“董事长”的宋旭有几个月返利甚至不到一万,只能用之前的收入填补空缺。相比之下,黄思琪、肖艳这样的中下层代理,更难平衡收支,只能靠贷款维持等级和下线。

收入减少后,宋旭仔细回顾过去几年的代理工作,发现TST给员工“画了很多大饼”。2018年末,公司在群里宣布次年9月将赴香港上市,有一批原始股东名额分给业绩高的团队,但“业绩高”是一个模糊的概念。“比如一开始说好,一个月业绩50万能成为股东,但当你达到50万业绩后,名额还没下来。有人透露给你,别的团队有更高业绩,你就要不断竞争,变相给公司创造利益。”宋旭觉得,TST的很多宣传都夹带谎言,而自己也曾是谎言的一部分。几年前,他在朋友圈晒了房产证,虽然购房款的很大一部分来自他做工程设计,但TST的上级代理让他在朋友圈宣传,这是做TST的成果。当时为了争取更多下线,宋旭照做了,现在觉得这是“自作聪明”,其实自己也一直在一个庞大的谎言中,“你无论在哪个代理层级,都有新的目标、利益诱惑你,与其说TST在经营业务,不如说在经营我们代理”。

“经营”成果是惊人的。2016年,TST因为客流量加大,推出自家APP,把原本的购物方式从微信公众号迁移到APP上。2018年,TST母公司上海达尔威贸易有限公司成为上海青浦区纳税冠军,共纳税12.6亿元,排在其后的是中通快递。第二年,专注于社交电商领域的媒体平台“美商社”发布《2018中国化妆品富豪榜》,张庭夫妇以300亿元身价位于榜单第二位。宋旭后来还做过食品类品牌的微商代理,他发现自己“从心底里看不上别人”。“我给代理们线上授课如何发文案、在朋友圈推广,营造人设,他们好像很少听过这样的课,什么也不懂。公司规模又太小,资金少,代理们发展不起来。”他觉得,至少在管理和奖励制度上,TST是名副其实的第一微商品牌。

2017 年12 月23 日,张庭(左四)与丈夫林瑞阳(左三)在台北出席产品发布会

“这个社会对女性太苛刻了”

2019年下半年,TST的APP后台开辟了一个新的渠道,任意新顾客使用手机号注册,就可以成为蓝卡会员(即初级代理),享受商品折扣。因此很多新顾客直接从APP消费,不再通过原有的代理网络。这意味着,已经在过去几年积累下相当名气的TST,开始从代理销售往品牌销售转型,曾经被视为“家人”的代理们不那么重要了。

也是在这一年,宋旭感觉TST的代理几乎达到饱和。“头两年,TST经常公布数据,显示公司突破了多少代理,2019年就很少公布了。”宋旭认为,这是因为原来人际传播的方式在TST已经走到尽头,越往后成为代理,越难挣到钱。他开始同时做第二家微商的代理,销售化妆品、日用品,但这违反了TST的“忠诚”原则——公司要求代理只能忠于一家。宋旭被其他代理举报,14万下线优化给了上级,他一气之下退出TST。

黄思琪还留在TST体系里,她感觉完成业绩越来越难。互联网技术还在发展,商品销售方式还在更新。2020年,新冠疫情暴发,线上直播带货成为社交电商的主流。当年6月,张庭在TST抖音官方账号上首次直播。黄思琪记得,首场直播前,公司领导让所有代理帮忙转发、宣传。在“家人”们的帮助下,“庭姐”首场销售额达到2.65亿元,比两个月前“网络红人”罗永浩的带货首秀多两倍。之后,张庭几乎每天都在抖音直播。美颜滤镜下,她披着波浪卷发,或者扎成两个辫子,衬着她几乎看不出瑕疵的年轻脸庞。一年半里,她的直播销量一直不错,这意味着相当多消费者直接在直播间下单,代理们卖货更难了。黄思琪记得,自己到后来根本不指望能赚钱,一个月赚1000块都做不到。

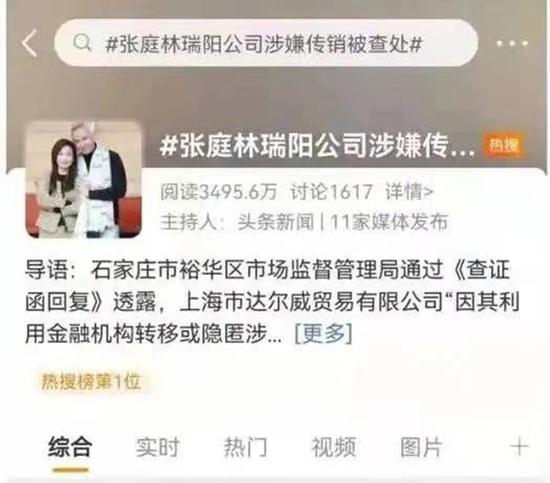

让她下定决心退出TST,是2021年初。“庭姐”在抖音直播时,送了很多优惠券。黄思琪后来听说,有两名代理涉嫌利用这些优惠券钻公司漏洞,公司以诈骗罪报案,其中一位女代理因为孕期,被取保候审,男代理被送进监狱。“公司的做法太恐怖了,这还叫对代理不离不弃?”说起这件事时,一直声音冷静低沉的黄思琪表现出明显的情绪,这件事彻底击垮了她对“家人”的幻想。之后,她不再发朋友圈推广TST,剩下囤货产品自用。但被欺骗的愤怒感无法平息。2021年4月末,她咨询了李旭的反传销团队后,向石家庄市场监督局举报TST涉嫌传销。一个多月后,石家庄裕华区市场监督管理局对该公司立案,调查还未结束。

早在2018年,反传销人士李旭就接到过关于TST的举报。举报者是TST代理们真正的家人。他们向李旭讲述自己的妻子,或者是女儿、儿媳,在成为TST代理后,为了囤货获得更高级的代理资格,动用家中积蓄甚至四处借钱。他们向李旭咨询,这种模式是否算传销?

李旭从事反传销工作15年,他告诉本刊记者,根据《禁止传销条例》,判断一个企业是否具有传销性质主要看三点:加入企业是否要入门费、经营过程中是否存在拉人头行为、盈利模式是否为多层次团队计酬。TST制定的奖金制度满足这三项特征,属于传销行为。不过因为大部分支付发生在线上,比较难取证。他的这个说法,在2021年9月,被湖北保康县市场监督管理局的判罚证实。该部门2021年5月接到匿名举报,就TST涉嫌传销立案调查,4个月后认定公司存在传销事实,并没收公司违法收入1927.9万元,罚款170万元。TST在上海市浦东新区江耀路28号估值17亿元的办公大楼也被查封。

李旭说,网络传销大概从2013年微信普及时,伴随着线上支付方式开始活跃。相比传统传销,网络传销跨地域更广,传播更快,也更隐秘。“以往的传销组织,我们接到家属咨询,会让他们去当新人卧底,轻松就能拿到资料,然后向市场监督管理局报案。往往打击一个窝点,就能牵出组织头目和组织末端的受害者,但现在,这类组织警惕性高,新人一开始很难拿到资料,发现和取证阶段就很难。”而且因为微商传销通常以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据,一些非法的痕迹容易被伪装,因此经常只能对其采取行政处罚,整改、罚款过后可以继续经营。“这类以微商外壳为代表的传销,危害性不仅在于代理们的金钱损失,还会长远地影响家庭稳定,比如受害者精神出问题、婚姻破裂,造成社会层面不和谐。”

另一位“宝妈代理”肖艳也退出了。她付出的代价更大一些。2019年初,不断借钱囤货后,肖艳的金钱漏洞越来越大。她瞒着家人,开了几张信用卡,拆东墙补西墙。一天,一个打给她的催债电话误被婆婆接到,婆婆知道她借贷几万块,家中开始无休止地争吵。最终她跟丈夫协议离婚,两个女儿由她带回贵阳老家抚养。

回到贵阳后,肖艳在市区边缘租了套房,在娘家人的帮衬下,贷款买了辆车,每天早上7点多送完孩子上学后,就去跑黑车,借此维持家庭收入和还债。接受本刊记者采访时,她那边的电话不断被女儿稚嫩的童声打断。两个女儿分别在上幼儿园和小学,肖艳的父母住在她弟弟家,帮弟弟带三个孩子。离开“利用互联网轻松赚钱”的幻想后,大多数时候,肖艳还得一个人扛起生活的担子。

而TST一直保持沉默。2022年4月19日,TST被认定为传销登上微博热搜后,TST官方微博发出一封律师函,大意是“我司接受并配合相关部门的合法调查,之所以一直不发声是出于我司自觉遵守相关法律法规的要求”。张庭的抖音账号被禁言,但APP还能正常使用,庞大的代理网络还在运转。不少代理仍在朋友圈发各类文案带货,她们的微信背景,基本都是跟林瑞阳或者张庭的合影。在接到本刊记者的约访时,她们大都拒绝,并且对TST目前的社会处境感到非常愤怒。一位代理告诉本刊记者:“我们不是传销,对于我这个全职快8年的宝妈,我很感激大哥、庭姐给我提供这样的机会,可以兼顾家庭和孩子,还可以自己有收入,这个社会对女性要求太苛刻!”